发布日期:2024-09-05 浏览次数: 信息来源:科技成果部

近日,中国农业大学食品科学与营养工程学院廖小军教授团队在国际综合性期刊 Journal of Advanced Research 发表题为《ATP介导的NAD+合成促进活的非可培养状态细菌复苏》(Resuscitation of viable but nonculturable bacteria promoted by ATP-mediated NAD+ synthesis)的研究性论文。论文通过转座子诱变筛选获得活的非可培养(VBNC)状态细菌复苏抑制因子RfaL,并对其作用机制进行详细研究。中国农业大学为论文第一完成单位,食品学院廖小军教授、饶雷副教授为共同通讯作者,已毕业博士杨东(现食品学院副教授)为第一作者。

VBNC状态是细菌应对环境胁迫的一种策略,可以提高细菌在逆境下的存活能力。VBNC状态下的细菌仍具有部分代谢活性,但在常规培养基上不能形成菌落,无法通过传统培养方法检测。在环境条件适宜时,VBNC状态细菌可以复苏并大量增殖,消耗食品中的营养物质甚至产生毒素,最终引起食品腐败或食源性疾病,对食品安全和人体健康带来巨大隐患。因此,对VBNC状态细菌复苏因子的研究将有助于寻找靶向复苏通路的抑制方法,阻断食品中VBNC状态致病菌复苏,对食品安全和人体健康具有理论价值和现实意义。

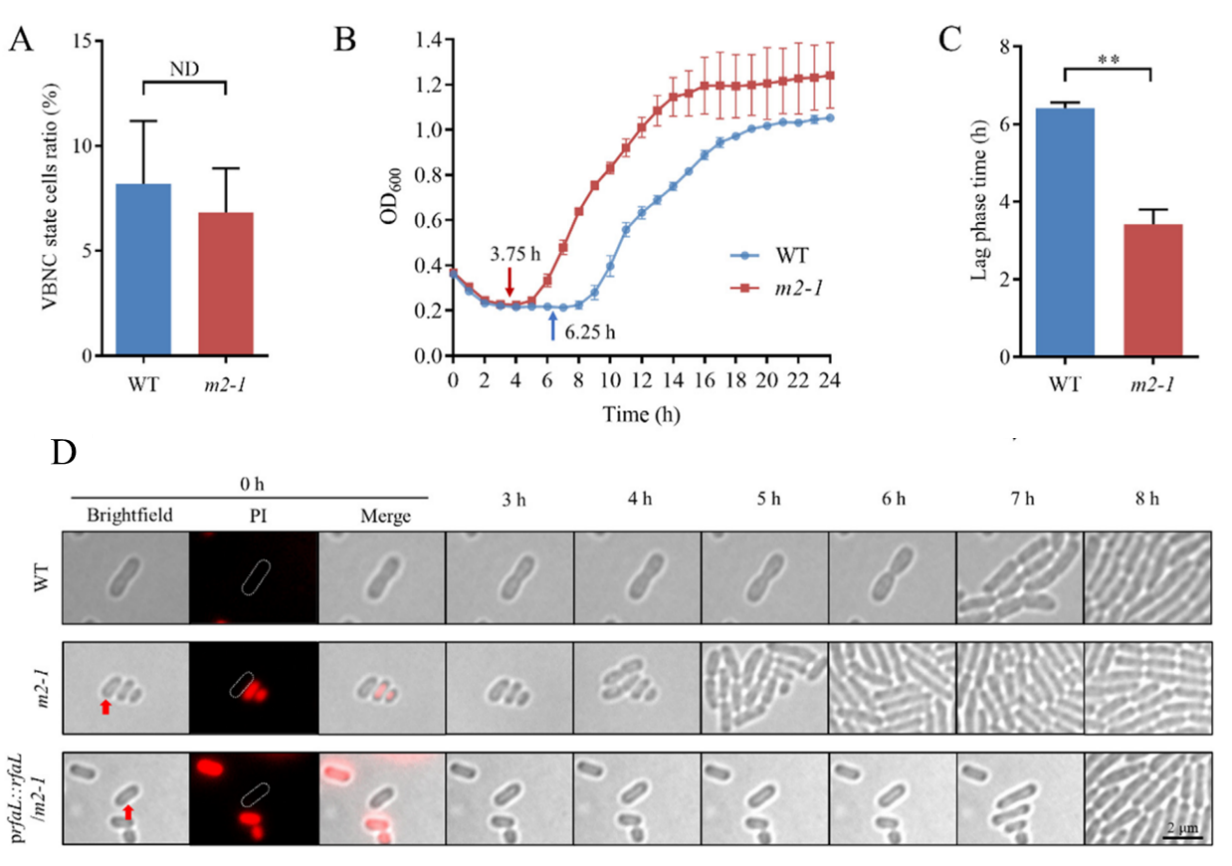

本研究通过筛选突变体库获得复苏抑制因子O-抗原连接酶(RfaL),发现了其参与的脂多糖合成通路通过消耗VBNC细胞内残余ATP抑制其复苏的现象(图1)。揭示了VBNC状态细菌内残余ATP在环境适宜时激活烟酸和烟酰胺代谢途径,并通过Preiss-Handler和salvage途径合成NAD+,提高细胞代谢活性,从而促进VBNC复苏的调控机制。

图1 O-抗原连接酶缺失(m2-1)显著促进VBNC状态大肠杆菌复苏

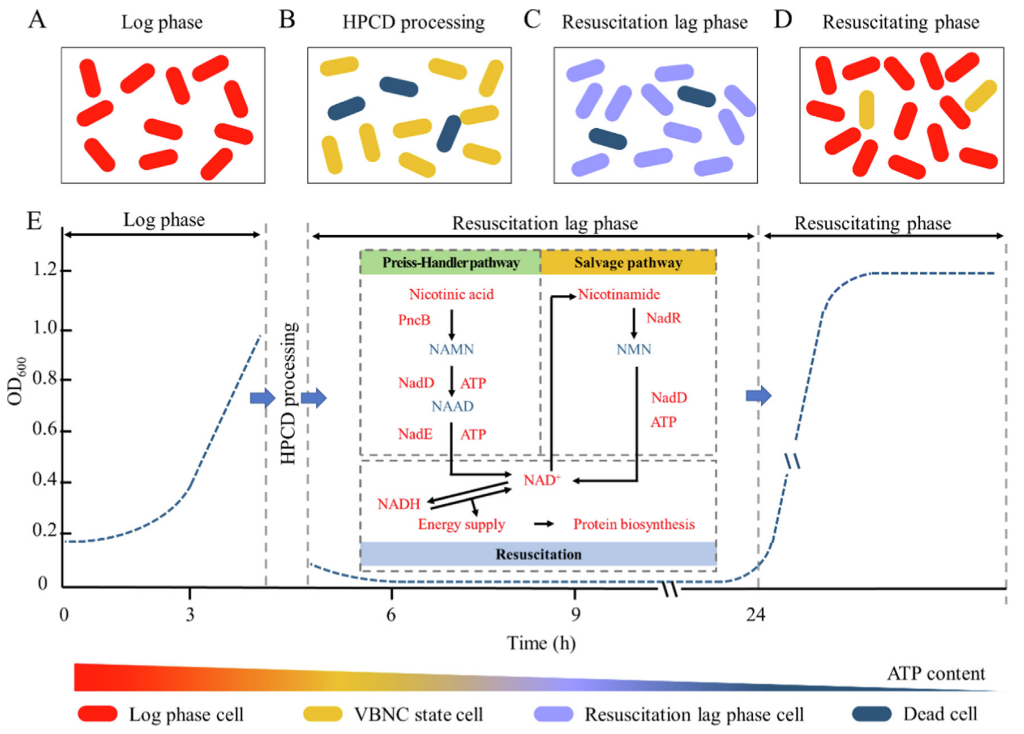

基于研究结果,提出了ATP与VBNC状态细胞形成和复苏关系模型,在这个模型中VBNC状态细胞以细胞内残余ATP为主要能源起始复苏过程。在指数生长期,细菌正常生长并处在一个高ATP含量的状态(图2A);当细菌诱导进入VBNC状态时,由于细胞代谢水平降低,细胞内ATP含量相应降低以应对外界胁迫(图2B);在环境适宜时,细菌进入复苏延滞期并通过Preiss-Handler和salvage途径利用细胞内残存的ATP进行NAD+的合成促进复苏(图2E),这时细胞内残余ATP被消耗而含量进一步降低(图2C);NAD+水平的增加提高了细胞代谢活动和新生蛋白质的生物合成,细菌ATP水平逐渐恢复并完成复苏(图2D)。

图2 ATP与VBNC状态细胞形成和复苏关系模型

这项研究聚焦于VBNC状态细菌复苏因子的研究,将有助于寻找靶向复苏通路的抑制方法,阻断食品中VBNC状态致病菌复苏,对食品安全和人体健康具有理论价值和现实意义。

该研究获得了国家重点研发计划(2022YFD2100404)、国家自然科学基金(31571933)的资助。团队关于VBNC领域的研究先后发表在 mBio、Food Research International、 Food Microbiology、Food Control和Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 等刊物上,在VBNC检测方法、形成和复苏机制等方面取得了重要进展。