发布日期:2024-05-17 浏览次数: 信息来源:科技成果部

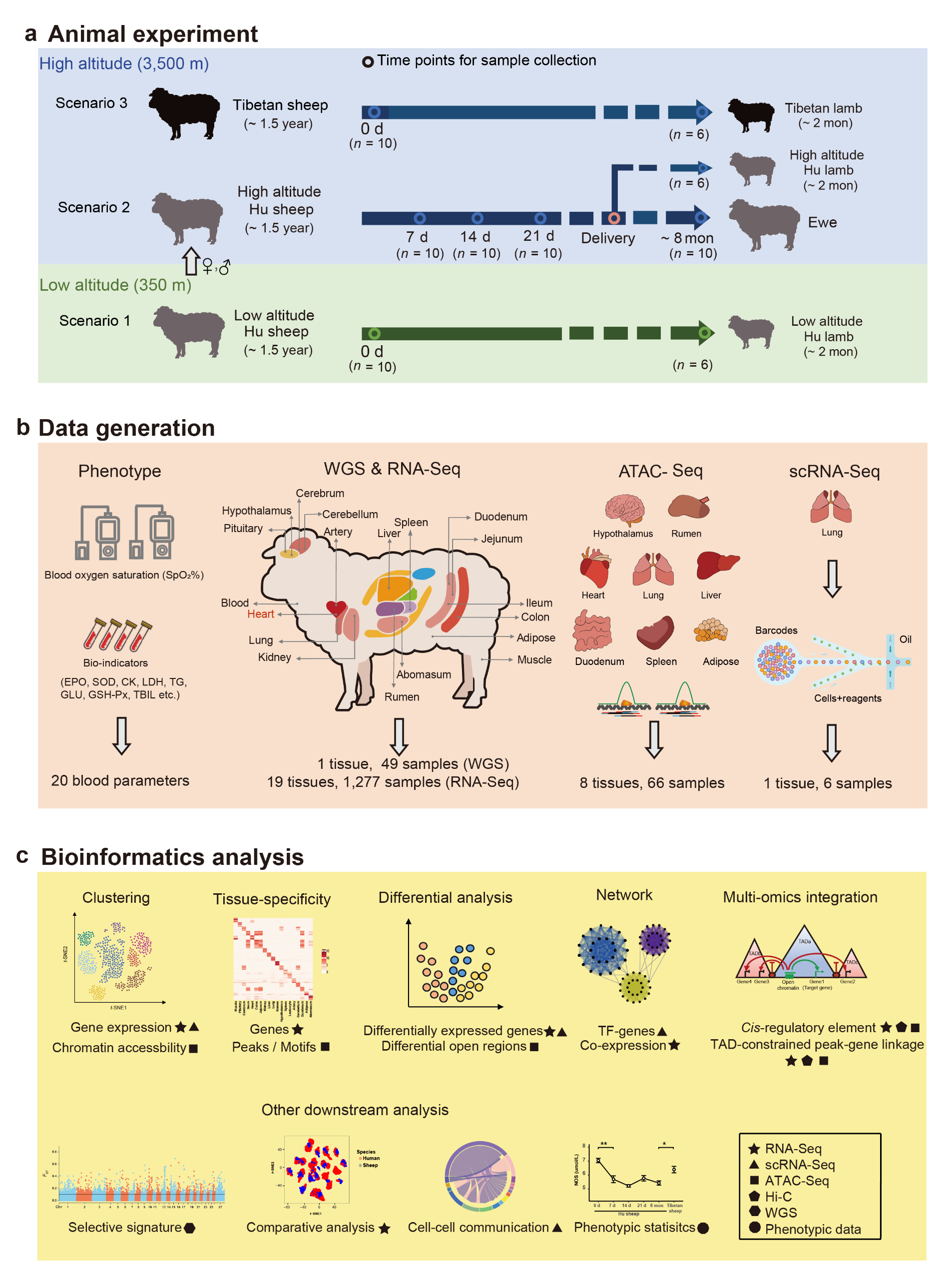

中国农大新闻网讯 近日,中国农业大学动物科学技术学院李孟华教授团队在国际知名期刊《自然·通讯》(Nature Communications) 在线发表题为《全身组织应对高原缺氧的转录调控时间序列多组学图谱》(A time-resolved multi-omics atlas of transcriptional regulation in response to high-altitude hypoxia across whole-body tissues)的原创性研究成果。该研究以绵羊作为动物模型进行“低海拔-高海拔”转移试验,利用高通量测序技术构建了高原转移前和转移后适应过程中的4个时间点(7天、14天、21天和8个月)的19种组织的转录组(RNA-Seq, scRNA-Seq)和表观组学(ATAC-Seq)图谱;同时通过整合全基因组重测序(WGS)、染色质构象捕获(Hi-C)和20种测量表型数据揭示了母代和子代短期高原适应的动态转录调控机制。

图1 绵羊“低海拔-高海拔”转移试验

高原缺氧环境给人类及家畜的生存和繁衍带来了严峻的挑战。与长期适应于高原环境的当地居民相比,短期旅居或移居高原的人群更容易发生高原疾病而且繁殖成功率更低、后代的适应性更差。另一方面,家畜生产性能不足的问题严重制约了高原地区畜牧业发展。然而,从平原地区引进的优良品种在高原缺氧环境中疾病的发生率和致死率以及子代的死亡率均较高。因此,理解高原短期适应性的可遗传机制不仅有助于改善高原迁移人口的机体健康和促进其对高原环境的长期适应,也关系到高原畜牧业和社会经济的可持续发展。绵羊作为一种经典的模式动物和高原地区重要的家畜,为我们探索母代和子代高原短期适应性的遗传调控可遗传机制提供了理想的机会。

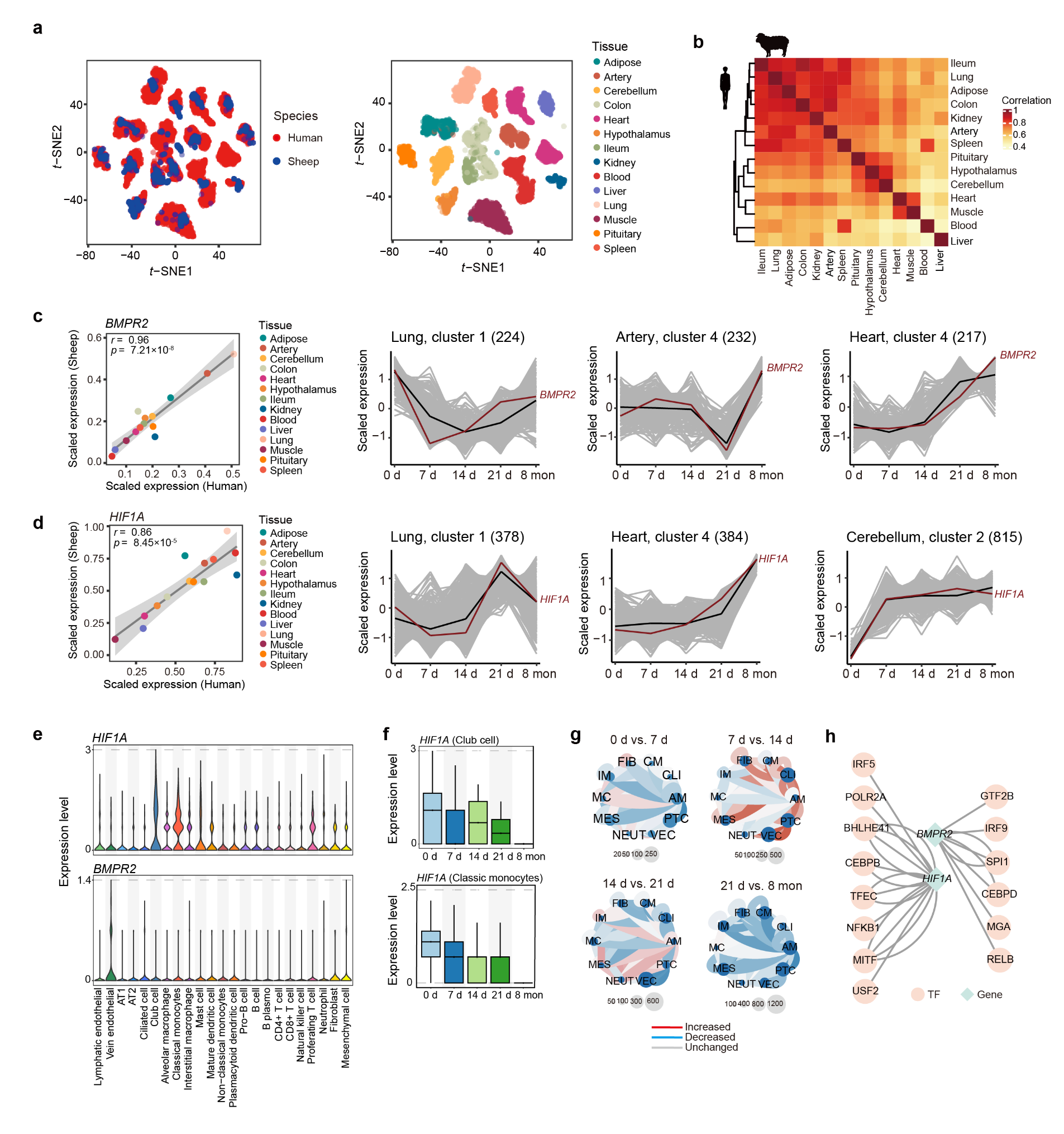

研究人员通过分析时间序列转录组发现,参与高原短期适应的组织主要与能量代谢(肾脏、脂肪)、消化系统(结肠、回肠)和免疫系统(脾脏)的快速调节有关。小脑在短期适应初期基因表达发生剧烈变化,反映了氧气对维持脑部组织正常功能的重要性;而高原长期适应通常与心血管和呼吸系统的结构和功能的改变相关。同时,发现部分基因(如NR4A4, APOLD1)在短期和长期高原适应的多个组织中共同发挥作用;进一步通过整合表观组数据鉴定到低氧相关顺式调控元件,发现绝大多数基因转录活动受到抑制,反映了低氧环境下基因表达的负反馈调节机制。该研究还发现,经过短期高原适应的母羊的子代死亡率明显下降,表明母体低氧适应可能提高子代的缺氧耐受力。此外,通过人类和绵羊的比较转录组学分析发现,高原适应性和高原疾病相关基因在两者间具有相似的表达模式;进一步结合单细胞转录组数据,探究特定细胞类型在高原适应和疾病中的表达,预测了相关核心转录因子以及细胞间通讯情况。

图2 人类高原适应性与高原疾病相关基因的表达

本研究通过整合全身组织大规模多组学数据解析了高原低氧环境短期适应性的动态转录调控机制和可遗传机制,不仅为高原畜牧业的可持续发展提供了宝贵的遗传资源策略,同时也对新生儿发育和病理学、人类高原适应性和高原疾病研究的提供了全新的见解和思路,为开发新的高原病诊断和治疗靶点提供了可能。

中国农业大学为论文第一完成单位,动物科技学院李孟华教授为论文通讯作者,动物科技学院博士研究生颜泽、副研究员杨继为论文共同第一作者。四川省草原科学院周明亮副研究员参与了本项目研究。本研究获得了国家重点研发计划(2021YFD1200900, 2022YFE0113300, 2021YFF1000703, 2021YFD1300904), 国家自然科学基金(32272845, 32061133010, 31972527, U21A20246)和中国农业大学三亚学院启动基金(SYND-2022-12)等项目的资助。