发布日期:2024-04-11 浏览次数: 信息来源:综合办公室

中国农大新闻网讯 近期,《核酸研究》(Nucleic Acids Research)在线发表了中国农业大学生物学院文莹/田杰生课题组题为《一氧化氮响应蛋白NsrR是磁螺菌中磁小体合成和氮代谢的关键调控因子》(Nitric oxide sensor NsrR is the key direct regulator of magnetosome formation and nitrogen metabolism in Magnetospirillum)的研究论文,该研究揭示了趋磁细菌一氧化氮 (NO) 响应蛋白NsrR直接调控磁小体生物合成关键基因表达的分子机制,颠覆了趋磁细菌“被动趋磁”的假说。

趋磁细菌起源于太古宙,距今约30亿年前,是最早利用地磁场进行导航的物种。有报道认为广泛存在于真核生物体内的铁磁性颗粒 (从眼虫到鲑鱼、鸽子和人) 可能起源于趋磁细菌的磁感受器。因此,趋磁细菌对研究生物地磁导航的起源、演化和机制具有极其重要的作用。趋磁细菌通过生物矿化作用在体内形成有磁性的细胞器—磁小体,也就是磁感受器。磁小体内部含有一个单磁畴的四氧化三铁 (Fe3O4) 或四硫化三铁 (Fe3S4) 晶体,外部有源于细胞质膜的单位膜包被。在细胞内,磁小体通常高度有序地排列成一条或几条链,形成一个或多个“小磁针”。在自然状态下,趋磁细菌能够借助体内的磁小体链,根据地磁场的磁力线进行定向的趋性运动,以便迅速找到溶氧含量最适的生存环境,称之为趋磁现象,或趋磁趋氧性。

磁小体生物合成相关基因主要集中分布在趋磁细菌染色体的磁小体岛上。在模式菌株格瑞菲斯瓦尔德磁螺菌 (Magnetospirillum gryphiswaldense) MSR-1中,磁小体岛含有5个操纵子:mamAB、mamXY、mamGFDC、mms6和feoAB1,其中mamAB是最关键的操纵子。虽然人们观察到磁小体只能在氧分压相对较低的环境中合成,然而研究表明,一些主要响应环境中氧浓度的转录调控因子(如MgFnr、OxyR等) 并不直接调控mamAB操纵子的表达。因此,长期以来国际权威的学术观点认为磁小体生物合成基因的表达是组成型的,趋磁细菌的趋磁现象是被动的。这一观点使人们对磁小体的生理功能倍感困惑:在远古时期,地球上的环境对生命十分严酷,而趋磁细菌为什么要浪费物质和能量,在不需要磁小体的情况下依然转录表达相关基因呢?

针对这一问题,文莹/田杰生团队研究发现,格瑞菲斯瓦尔德磁螺菌MSR-1 利用硝化-反硝化代谢途径合成内源 NO,转录调控因子 NsrR响应 NO 信号直接激活磁小体岛基因, 包括最为核心的 mamAB 操纵子的表达, 从而正调控磁小体的生物合成;NsrR 为磁小体合成所必需, nsrR 缺失导致突变株丧失合成磁小体的能力。此外,NsrR还直接激活硝化基因、抑制反硝化基因的表达;NO 通过抑制 NsrR 对硝化和反硝化基因启动子区的结合活性, 调控内源 NO 水平。

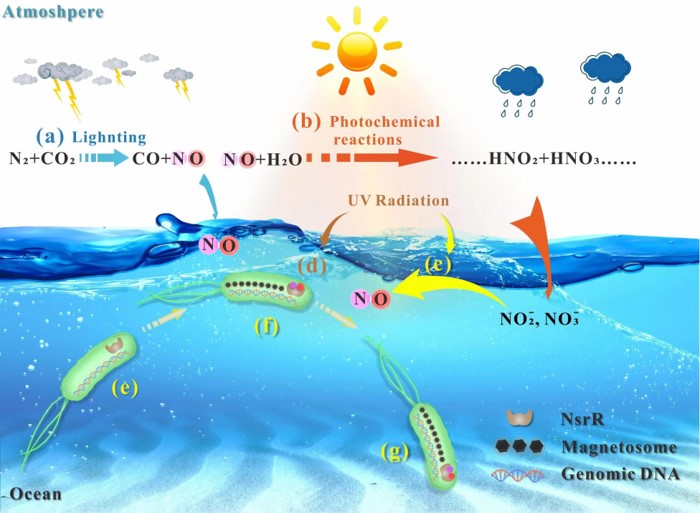

为什么趋磁细菌选择NO响应蛋白而不是氧响应蛋白作为磁小体生物合成的主要转录调控因子?在趋磁细菌起源之时,地球上有NO但没有氧气,因此,趋磁细菌无法依赖氧来调节其生理过程,而是进化出了NO 响应调控蛋白。趋磁细菌的祖先生活在海洋里,而海洋表层附近的 NO 和 NO2- 浓度较高, 对微生物具有毒性。太古代海洋表层的太阳紫外线辐射也非常强烈。为了适应这些环境压力, 趋磁细菌进化出一系列蛋白用于合成磁小体。环境中 NO 被 NsrR 感知, 激活磁小体生物合成,从而有助于趋磁细菌向下游动避免亚硝化胁迫和紫外线辐射。因此,该研究不仅揭示了磁小体生物合成调控的关键机制,也为趋磁细菌地磁导航研究打下了重要基础。同时,磁小体的直径在35~120纳米之间,是生物合成的磁性纳米材料,具有纯度高、粒径均一、晶型稳定、单磁畴等诸多优点,在磁性分离、固定化酶、食品检测、环境监测、医学诊断、磁共振成像、磁热疗和靶向治疗等许多领域具有广阔的应用前景。揭示磁小体生物合成调控的分子机制还可为通过合成生物学手段制造新型的纳米材料提供理论依据。

生物学院的庞博博士 (已毕业) 为本文的第一作者,田杰生副教授和文莹教授为共同通讯作者。该项目受到国家重点研发计划 (2019YFE0115800) 等项目的资助。