发布日期:2024-02-22 浏览次数: 信息来源:综合办公室

近日,水院奚雪松副教授课题组在国际人文艺术学类顶刊《遗产科学》( Heritage Science )发表文章《基于诗词文本挖掘的关联性文化景观解读——以浙东唐诗之路名山胜境天姥山为例》( Interpretation of associative cultural landscape based on text mining of poetry: taking Tianmu Mountain on the Road of Tang Poetry in Eastern Zhejiang as an example )。在数字人文与文化景观相结合的研究方向取得了重要进展。

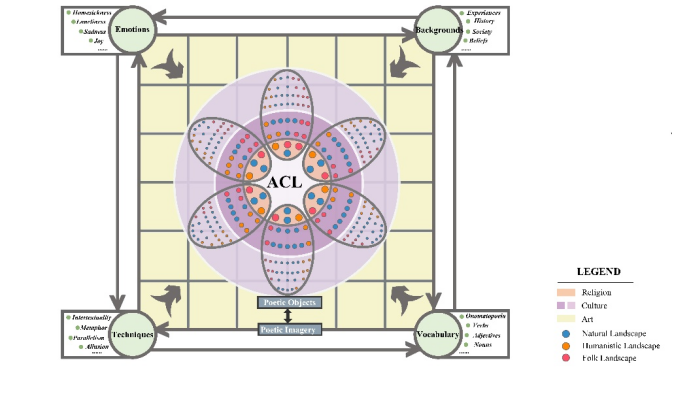

关联性文化景观(Associative Cultural Landscape)是世界遗产保护体系中的一个重要类型。需要对“自然要素”与其宗教、文化或艺术等“非物质要素”之间的结合方式进行系统地解读,但往往由于其结合方式的表达高度抽象,很多地区还面临考古实物证据不足、文化构成不清晰的问题。因此,如何解读关联性文化景观成为世界文化遗产保护领域一个重要的命题。为了解决这一问题,研究团队提出,中国古典诗词中蕴藏有丰富多彩的自然山水与历史人文信息的“基因密码”,采用数字人文方法进行“文化基因解码”,可以通过现存诗词中的文字作为证据来揭示文化景观中自然与人文要素之间的特征和关联性。

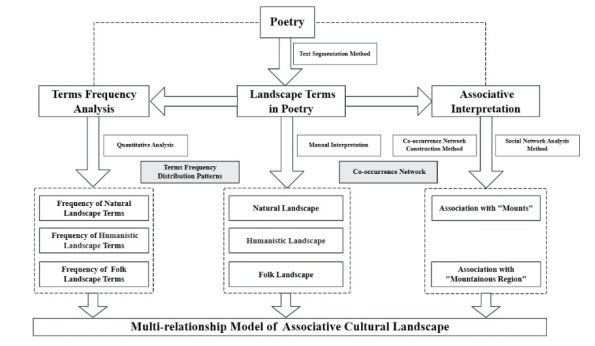

关联性文化景观解读的技术路线

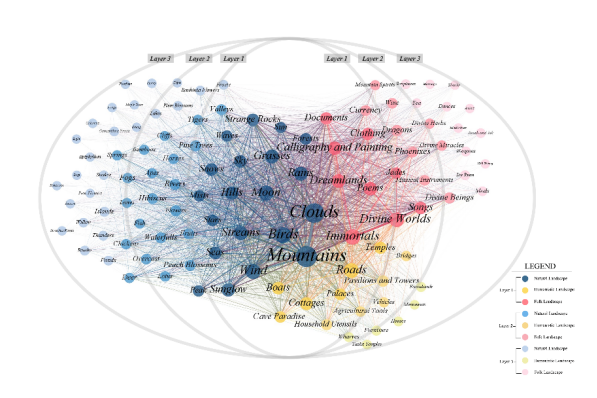

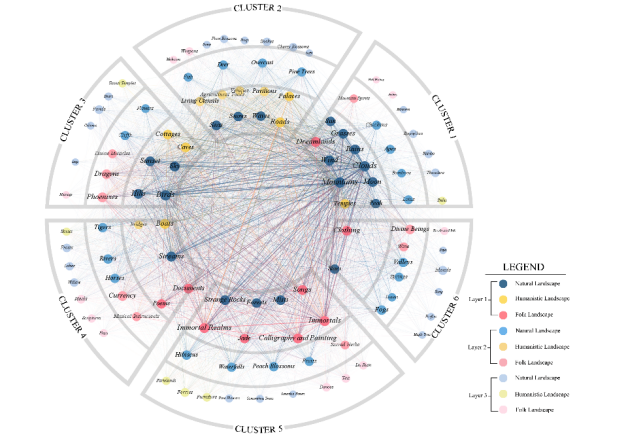

研究团队通过三年多的探索,利用文本挖掘等数字人文方法对自东汉至清代的269位诗人在浙东唐诗之路天姥山地区创作的444首诗词进行了研究,对诗词中的景观词进行了定量化的统计分析,从词共现网络分析结果的6个群组关系和3个圈层关系中,证明了该区域的自然要素与宗教、文化或艺术之间具有紧密的关联性。从“组群关系、圈层关系、作用关系、认知关系”四个关系层面总结了天姥山文化景观的模式特征,所提出的“文化景观多维关系模式”为全球关联性文化景观特征的系统解读和价值认知提供了理论与方法支撑。从数字人文的视角为全面阐释“文学现象与地理环境之间相互关系”的传统文学地理和文化景观研究提供了一套定量与定性相结合的方法论体系。研究成果为天姥山风景名胜区的保护、建设和旅游品牌塑造提供了重要的方向指引,具有重要的现实意义与应用价值。

天姥山诗词景观词共现网络

天姥山诗词景观词类簇共现网络

关联性文化景观多维关系模式图

课题组硕士研究生乔婧辉是本文的第一作者,奚雪松副教授为通讯作者。已毕业研究生梁诗繁、安星润参与了前期的数据分析工作。本课题得到中国高校产学研创新基金项目、浙江省哲学社会科学规划重点课题的资助。

部分学术论文首页标题

课题组在近三年时间内,还在《遗产科学》( Heritage Science )发表了《基于文本挖掘的唐诗之路文化景观空间格局、成因与特征——以浙东唐诗之路为例》( Spatial patterns, causes and characteristics of the cultural landscape of the Road of Tang Poetry based on text mining: take the Road of Tang Poetry in Eastern Zhejiang as an example )(2022),CSSCI期刊《地域研究与开发》发表《诗歌型文化带空间范围及层次研究——以浙东唐诗之路文化带为例》(2023),人民日报(海外版)发表《浙东唐诗之路如何保护与活化?》(2021),光明日报发表《浙东唐诗之路——条诗歌型的文化线路》(2020)等5篇诗歌之路文化景观研究的系列研究成果。

相关论文链接:

https://doi.org/10.1186/s40494-024-01140-5

https://doi.org/10.1186/s40494-022-00761-y