发布日期:2023-03-28 浏览次数: 信息来源:综合办公室

3月2日,中国农业大学理学院吴学民教授团队在《化学工程杂志》( Chemical Engineering Journal )杂志在线发表了题为“环境友好型递送杀菌剂的pH/纤维素酶双重刺激响应纤维涂层金属-有机框架物”(A pH/cellulase dual stimuli-responsive cellulose-coated metal–organic framework for eco-friendly fungicide delivery)的研究论文。该研究服务于国家绿色农业发展战略,在农药高效递送和病害精准管理方面具有潜在应用价值,对农药减施增效和智能响应递送体系的开发提供了强有力理论支撑。

图1 论文首页

农药作为重要的农用化学品,在保障农产品生产的同时,也为稳定国家粮食的安全做出了巨大贡献。在可预见的未来,农药可能仍然是控制病虫害最有的效手段。联合国粮农组织(FAO)发布的数据显示,使用杀虫剂可以减少30%—40%的粮食产量损失。然而,实际生产中只有0.1%的农药活性成分能够到达靶标有害生物,其余成分由于液滴漂移、生物降解、地表径流、光解和蒸发等而流失到周围环境中。农药的脱靶流失会导致许多问题,其中包括残留毒性和生态失衡,从而严重威胁人类健康和宝贵生物种群的生存。因此,利用先进的功能材料和制备工艺构建智能农药递送体系,有利于调控农药的释放,减少农药对环境的影响。同时,智能农药递送体系可以响应pH、温度、酶、光等环境条件的变化而触动体系“开关”,释放负载的农药,达到延长持效期、减少用药次数、提高农药有效利用率的目的。

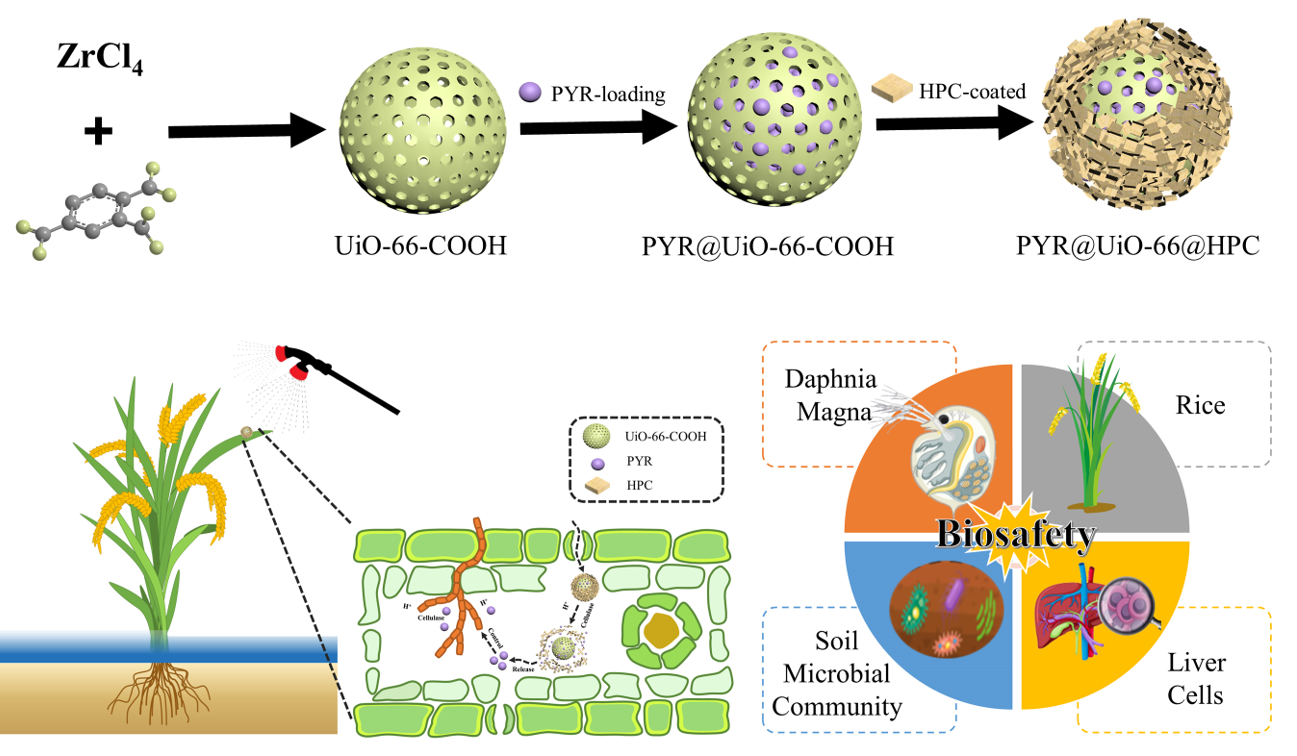

该研究基于水稻纹枯病发病机制,通过合理设计,将杀菌剂吡唑醚菌酯包封在金属-有机框架材料UiO-66中,经嫁接天然聚合物纤维素涂层后制备了一种pH/纤维素酶双重刺激响应的智能农药递送体系。在水稻纹枯病菌侵染产酸和分泌纤维素酶微环境下,能够刺激表面涂层分解、按需释放杀菌剂,从而实现对水稻纹枯病的智能有效防控。该智能农药递送体系与农药原药相比,具有更优异的生物相容性和人类安全性,且不会影响防治作物——水稻的正常生长,对土壤微生物群落的影响也较小,降低了农药使用对环境造成的风险。这项工作为植物病害的有效防治提供了一种智能、环保和可持续的策略。

图2 图文摘要

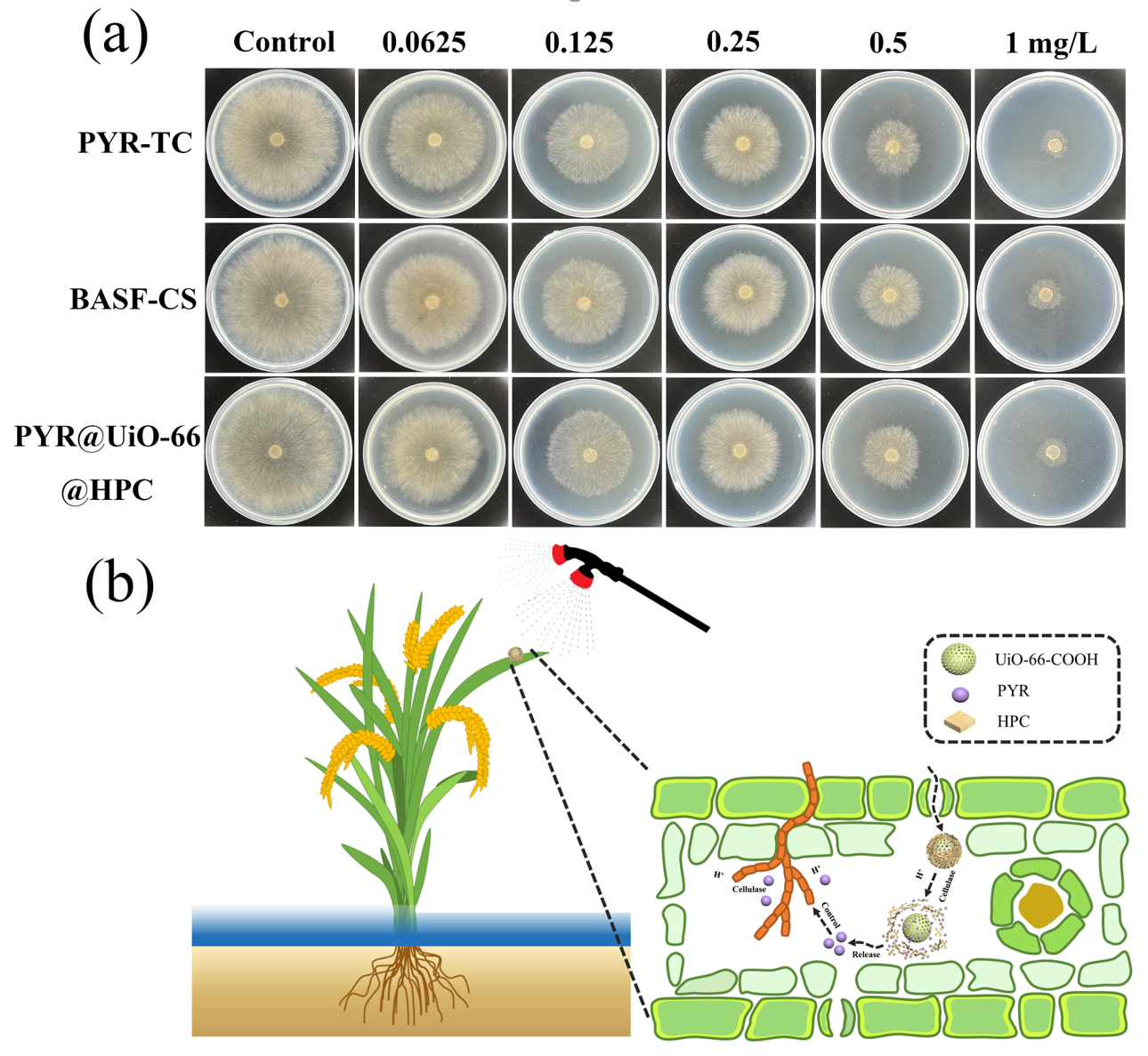

1. 响应型农药递送体系体外杀菌活性研究

利用平板法探究不同浓度的吡唑醚菌酯原药、吡唑醚菌酯微囊剂和PYR@UiO-66@HPC的杀真菌活性。如图3a所示,三种处理的杀真菌活性都与浓度呈正相关。同时,PYR@UiO-66@HPC的EC50值为0.276 mg/L,高于原药(0.251 mg/L),低于微囊剂(0.289 mg/L)。与原药相比,两种缓释剂型(即微囊剂和PYR@UiO-66@HPC)的抑菌活性略低,归因于两者都需要时间使原药得到完全释放,这导致了在菌落生长的早期阶段,培养基中原药活性成分浓度低,抑菌效果差。而总体来说,PYR@UiO-66@HPC的抑菌活性高于市售微囊剂,归功于PYR@UiO-66@HPC具有pH和纤维素酶的双重刺激反应特性,可以导致在病原体侵袭期间更快速地释放农药以达到防治效果(图3b)。

图3 (a) 吡唑醚菌酯原药(PYR-TC)、吡唑醚菌酯微囊剂(BASF-CS)和PYR@UiO-66@HPC对水稻纹枯病的抑菌活性。

(b)致病菌侵染水稻引发载药体系释放吡唑醚菌酯的机制。

2. 响应型农药递送体系对靶吸收传导及生物安全性研究

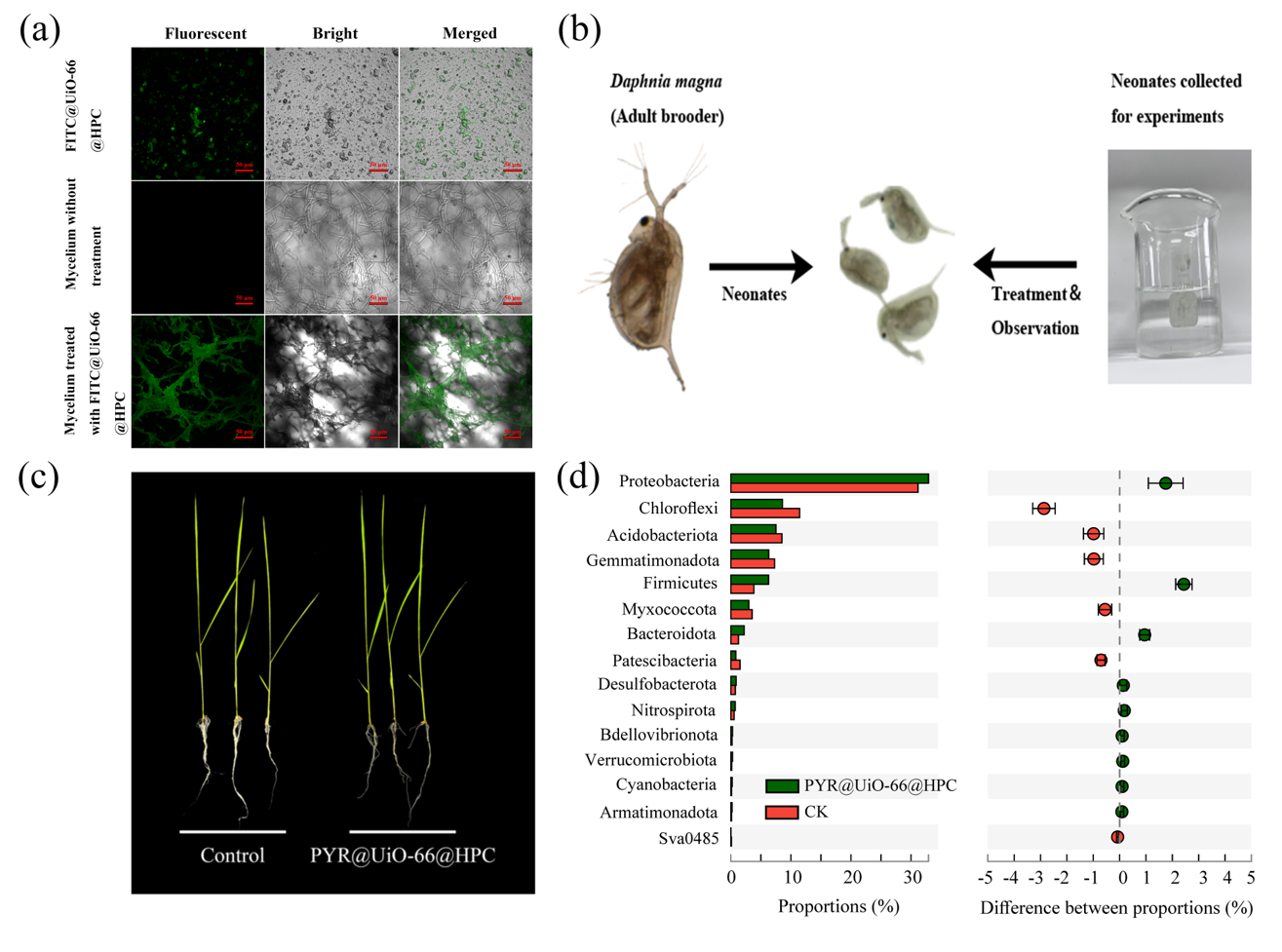

图4a显示了使用激光共聚焦显微镜直观观察纤维涂层的UiO-66作为载体在靶标真菌中的吸收。FITC@UiO-66@ HPC处理的菌丝体表现出微弱的荧光信号,而未处理的菌丝体则没有荧光信号,表明UiO-66@HPC可以作为载体向真菌体内输送农药,实现病害的有效防治。

以水生生物大型溞为模型生物,研究了PYR@UiO-66@HPC对非靶标生物的急性毒性(图4b)。结果表明:PYR@UiO-66@HPC处理组在24和48小时的EC50显著高于吡唑醚菌酯原药,尤其是在48小时,PYR@UiO-66@HPC的EC50是原药的4.6倍,从而表明其具有更高的水生生物安全性。施用PYR@UiO-66@HPC后,水稻植株外观没有明显变化(图4c),也并未显著改变土壤细菌群落组成(图4d),表明了响应型农药递送体系的开发降低了农药施用对环境的风险。

图4 (a)水稻纹枯病菌的激光共聚焦显微镜图像。

(b)大型溞的实验设计方案。

(c)用PYR@UiO-66@HPC处理过的水稻照片。

(d)土壤样品细菌门分类组成的分布差异。

中国农大理学院农药加工与制剂创新团队吴学民教授、徐勇副教授为该研究论文的通讯作者,硕士研究生马英剑为第一作者,在读博士生于萌、潘寿贺、孙喆、王寅敏,在读硕士生孙雪琳、高瑞,博士后赵锐,及实验师郭鑫宇为共同作者。该研究得到了国家重点研发计划项目(2022YFD170050302)的资助。

吴学民教授团队主要从事新型绿色农药制剂和助剂的开发与生产,纳米农药创制与应用以及农林业有害生物防治等相关方面研究工作。先后以第一作者或通讯作者在《化学工程杂志》( Chemical Engineering Journal )、《胶体与界面科学杂志》( Journal of Colloid and Interface Science )、《农业与食品化学杂志》( Journal of Agricultural and Food Chemistry )、《害虫管理科学》( Pest Management Science )等期刊发表专业学术论文120余篇,主编专著2部,获得省部级以上奖励5项,获得授权专利20余项,培养硕士、博士40余名。

吴学民教授团队合影

来源:中国农业大学新闻网