发布日期:2023-11-08 浏览次数: 信息来源:综合办公室

中国农大新闻网讯 近日,我校动物科学技术学院高帅副教授与合作者在《自然-细胞生物学》(Nature Cell Biology)在线发表了题为《单细胞多组学技术揭示DNA去甲基化调控雄性精子发生过程中的同源重组事件》(Single-cell multi-omics sequencing of human spermatogenesis reveals a DNA demethylation event associated with male meiotic recombination)的研究论文,该研究利用高帅课题组改进优化的高精度单细胞多组学技术结合功能学手段,发现人前细线期精母细胞中发生的全局性DNA去甲基化参与调控减数分裂重组,且这一过程在人和小鼠中高度保守,干预这一轮DNA去甲基化过程会影响雄性减数分裂DNA双链断裂(double strand break, DSB)的形成。

精子发生是雄性配子产生的基础,这一发育过程受到精密调控。基因突变或表观遗传变异均能够影响精子发生,进而导致雄性不育。解析人类精子发生过程中的细胞命运调控机制,对于实现人类精子的体外再生,以及男性不育疾病的临床诊断和治疗具有重要意义。2018年,高帅副教授就参与了由乔杰院士、汤富酬教授和赵小阳教授联合发表在Cell Stem Cell杂志上的一项重要工作,首次报道人类精子发生过程中的基因表达调控网络与细胞命运转变路径。然而,人类精子发生过程中细胞命运转变背后的表观调控机制是什么?人类精子发生中是否存在尚未被发现的重要表观调控事件?这一直是本领域中亟待回答的重要科学问题。

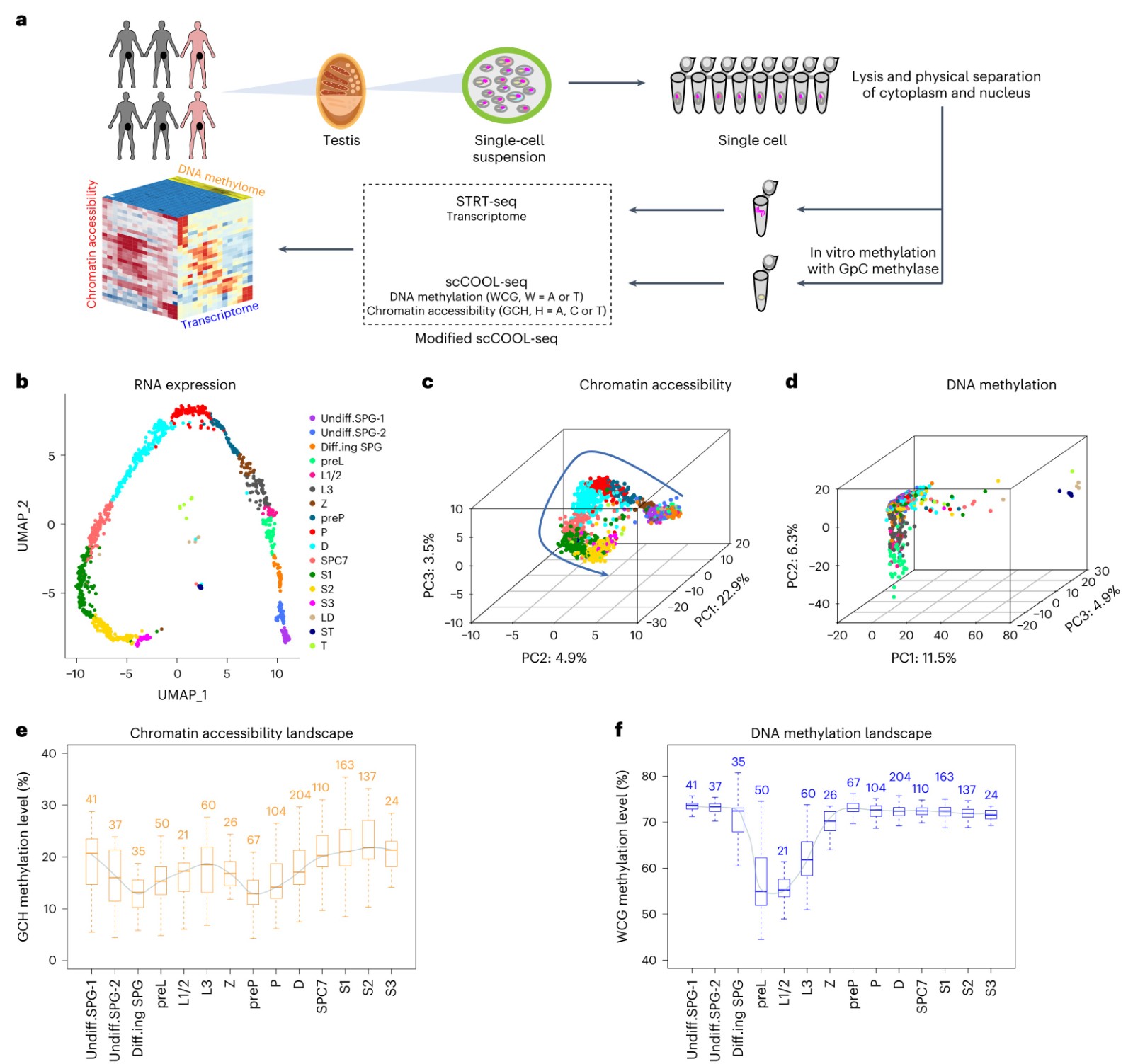

图1. 建立高精度的单细胞多组学数据集,首次发现男性减数分裂启动阶段发生全局性DNA去甲基化。

该研究首先利用优化的单细胞多组学技术(modified single-cell chromatin overall omic-scale landscape sequencing approach, modified scCOOL-seq)对来自4例正常成年男性的1097个睾丸细胞进行测序分析,实现了在单个细胞中同时检测染色质可及性、DNA甲基化以及基因表达三个维度的信息,建立了高精度的多组学数据集(图1)。通过对已建立的数据集进行深度分析,研究人员发现人类精子发生过程中的基因表达变化主要与染色质可及性相关。

基于进一步数据分析,研究人员揭示了人前细线期精母细胞中存在一轮尚未被发现的全局性DNA去甲基化过程。为了探究这一轮全局性DNA去甲基化的生物学意义,通过数据的深入挖掘,研究人员推测其很可能与减数分裂重组的调控有关。

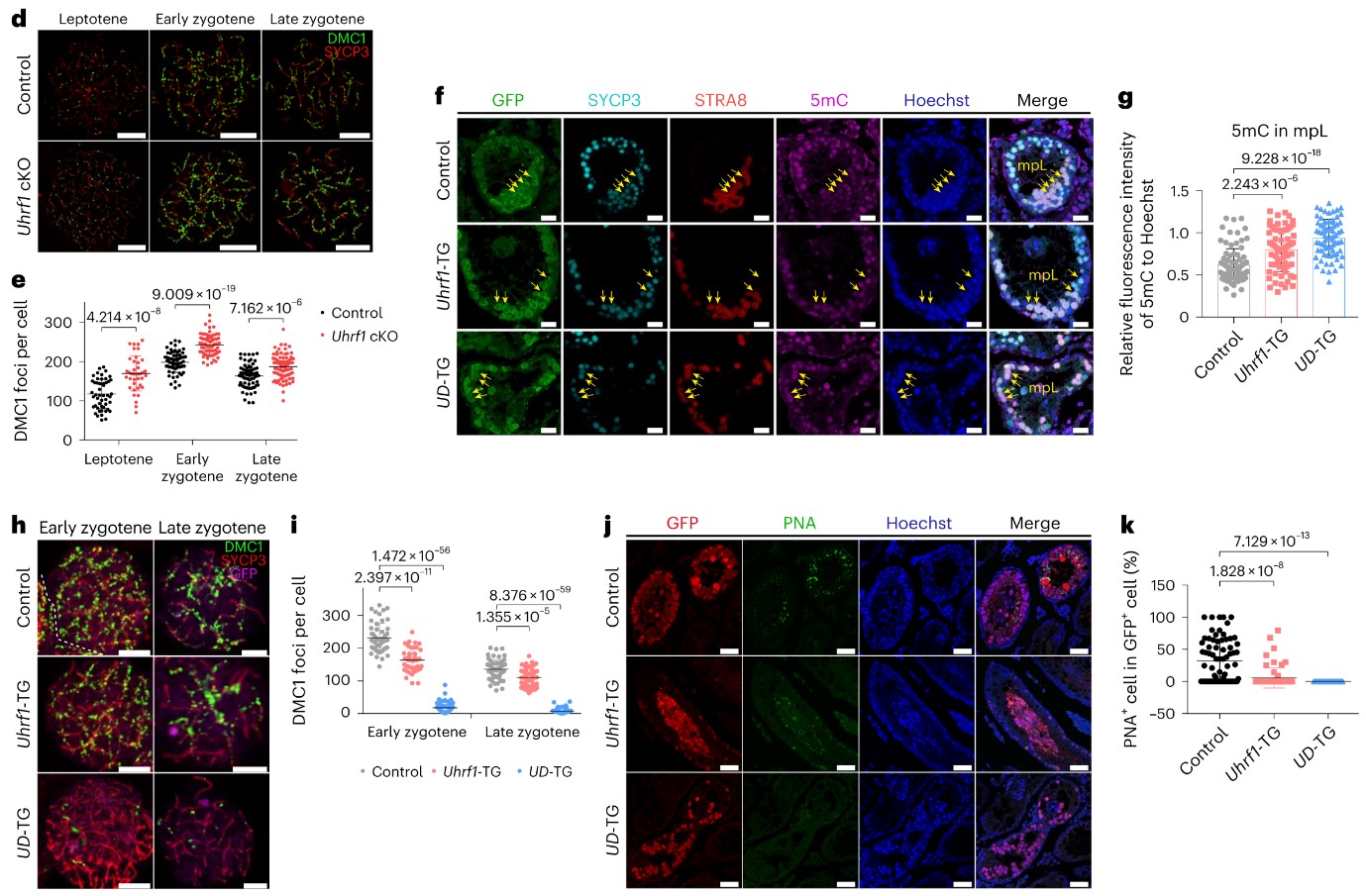

为了对其进行深入研究,研究人员首先证实了这一轮DNA去甲基化事件在人和小鼠中高度保守,进而分别利用经典的减数分裂调控因子Prdm9敲除雄鼠和Top6bl(DSB形成必须蛋白)敲除雄鼠进行研究,发现无论是Prdm9敲除还是Top6bl敲除均不影响这一轮DNA去甲基化的发生,证明DNA去甲基化在PRDM9的上游发挥功能,即发生在雄性减数分裂DSB的决定和形成之前(图2)。通过小鼠体内移植实验也表明干预DNA去甲基化能够影响雄性减数分裂DSB的形成。最后,研究人员分别获取了2例非梗阻性无精症患者(NOA)的176个和130个睾丸细胞,并进行了单细胞多组学分析。结果提示,维持性DNA 甲基化调控异常可能与不育症的发生存在一定的关联。综上,本研究为深入理解雄性精子发生的调控机制以及男性不育疾病的临床诊断和治疗提供新的方向和线索。

图2. 干预前细线期精母细胞全局性DNA去甲基化影响雄性减数分裂DSB的形成

该研究由中国农业大学动物科学技术学院高帅副教授(通讯作者)与南方医科大学赵小阳教授,深圳大学常港研究员等合作者共同完成。研究受国家自然科学基金(31970814)、科技部“干细胞及转化研究”重点研发计划(2020YFA0113200)、中国农业大学2115工程等项目资助。

来源:中国农业大学新闻网