发布日期:2022-05-31 浏览次数: 信息来源:综合办公室

5月28日,中国农业大学动物科学技术学院李胜利和曹志军团队在微生物学领域顶级期刊《微生物组》(Microbiome)在线发表了题为“新生犊牛肠道菌群代谢物熊去氧胆酸可调控肠道稳态和结肠炎,从而缓解产超广谱β-内酰胺酶肠黏附性大肠杆菌感染”(Gut microbiota-derived ursodeoxycholic acid from neonatal dairy calves improves intestinal homeostasis and colitis to attenuate extended-spectrum β-lactamase-producing enteroaggregative Escherichia coli infection)的研究论文,揭示了熊去氧胆酸可作为调控犊牛肠道健康的重要健康“标志物”。

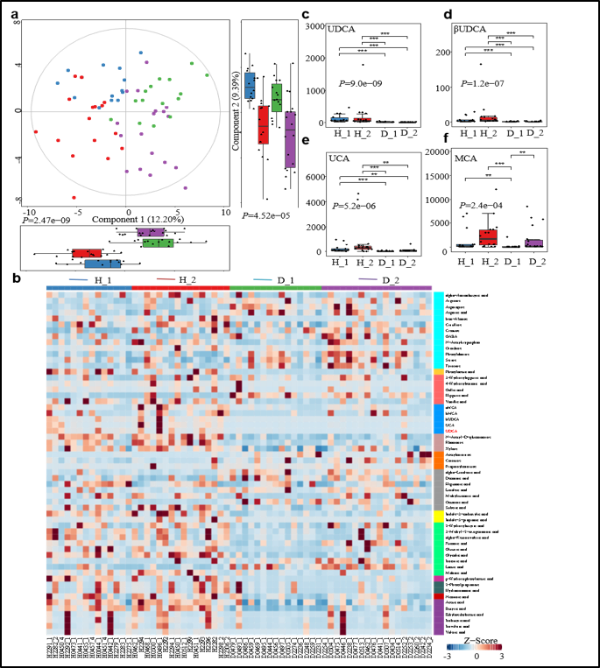

腹泻性大肠杆菌(diarrheagenic E. coli, DEC)对奶牛健康造成了严重威胁,而抗菌药物的滥用导致该细菌的耐药性问题日益突出,其导致的肠道疾病临床表现愈加复杂,防控难度更大,亟需开发安全高效的抗菌素替代物。该成果利用微生物组和非靶代谢组学方法,发现产超广谱β-内酰胺酶肠黏附性大肠杆菌(ESBL-EAEC)感染引发的腹泻牛粪便菌群结构和代谢物表达谱不同于健康牛,其中健康牛粪中熊去氧胆酸的表达量显著高于腹泻牛,分析其相关性发现和丁酸球菌(Butyricoccus)、粪杆菌(Faecalibacterium)、瘤胃球菌(Ruminococcus)、柯林斯菌(Collinsella)和科里氏杆菌(Coriobacterium)等后肠道共生菌属的相对丰度显著正相关(图1)。

图1. 犊牛肠道代谢物的动态变化

a 代谢物的偏最小二乘判别分析图;b 代谢物相对含量变化的热图;c-f 四种胆汁酸相对丰度的箱线图

进一步探究其调控机制发现熊去氧胆酸可以通过TGR5-NF-κB信号通路介导抗炎反应。在新生小鼠肠道感染模型和败血症模型中,熊去氧胆酸干预可以缓解结肠炎的发生,将健康小鼠的粪菌移植给小鼠可以帮助其抵御ESBL-EAEC感染,促进“健康菌群”定植,进而产生大量短链脂肪酸(short-chain fatty acid, SCFA)(图2)。

图2. 熊去氧胆酸调控新生小鼠肠道稳态

a 新生小鼠肠道感染示意图;b-d 结肠炎相关检测指标;e 粪便短链脂肪酸含量;f 结肠病理H&E染色图片;g 粪菌移植后肠道菌群的线性判别分析图。

上述研究结果首次揭示了熊去氧胆酸是判定犊牛肠道健康的重要生物“标志物”;探究胆汁酸代谢通路及其抗菌机制将为遏制牧场DEC耐药性产生和传播,减少临床抗菌药物使用提供重要的理论基础。

中国农业大学动物科学技术学院曹志军教授为通讯作者,中国农业大学博士后何至远和博士研究生马玉林为该论文的第一作者。中国农业大学奶牛营养创新团队负责人李胜利教授,中国农业大学动物医学院汪洋教授和胡艳欣教授对本研究给予了大力支持。本研究由科技部“十四五”国家重点研发计划(2021YFF1000703-03)和学校“2115”人才培育发展支持计划(00109017)资助。

曹志军教授课题组长期从事奶牛营养与牛奶质量研究。近年来,基于奶牛母子一体化理论和实践,牵头成立国际后备牛培育协作创新平台(International Calf and Heifer Organization),主办两届国际后备牛大会(2018,2020)。第一或通讯作者在农业、奶业与动物科学领域顶级期刊《奶业科学杂志》(Journal Dairy Science)发表文章13篇,主持制定国家标准《后备奶牛饲养技术规范(GB/T37116-2018)》,成果入选农业农村部主推技术3项,在国内外具有一定影响力。

原文链接:https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-022-01269-0

供稿:动物科学技术学院

供图:动物科学技术学院

编辑:马文哲

责编:于哲

来源:中国农业大学新闻网