发布日期:2022-12-29 浏览次数: 信息来源:综合办公室

中国农大新闻网讯 12月17日,资源与环境学院王冲、赵磊团队在《自然-通讯》(Nature Communications)杂志在线发表了题为“生物多样性通过统计平均效应而非互补效应来提升植物群落稳定性”(Biodiversity stabilizes plant communities through statistical-averaging effects rather than compensatory dynamics)的研究论文。该论文改进了群落时间稳定性的分解方法,量化了种群稳定性、互补效应、统计平均效应等分解因子在解释“多样性—稳定性”关系方面的贡献,并将其应用于两大类共11个长期定位草地群落试验中,发现统计平均效应是解释“多样性-稳定性”关系的主要因子。

论文信息

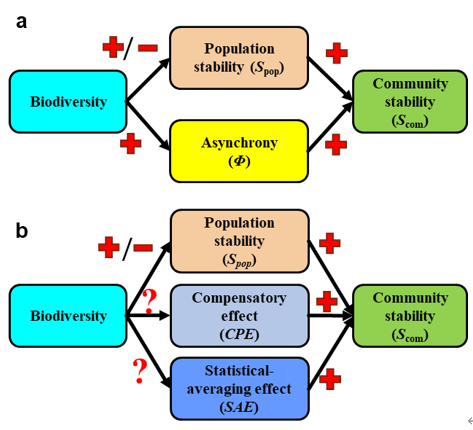

“多样性—稳定性”关系(Diversity-Stability Relationships, DSRs)自上世纪50年代提出以来持续受到生态学家的关注,是生态学最重要的核心理论问题之一。本研究重点关注了群落时间稳定性(temporal stability)。目前学术界将群落的时间稳定性分解为两个组分:种群稳定性和异步性(图1a),即群落的稳定性一部分取决于组成群落的每个物种其稳定程度,另一部分取决于物种之间的异步程度。有大量实验研究表明生物多样性主要通过促进种间异步性来提升群落稳定性,主要包括两方面的解释机制(图1b):其一为“补偿效应”,即一个物种丰度的下降通常伴随着另一些物种丰度的上升,从而不同物种的种群波动通过相互补偿来保持总体的稳定性。其二为“统计平均效应”,纯粹从统计角度出发,假设物种之间相互独立,则含有物种越多的群落在统计上表现地越稳定。本文创新了群落时间稳定性分析方法,首次在数学上将种群稳定性、异步性、补偿效应、统计平均效应纳入统一的理论中,从而可以定量化不同的效应在解释“多样性—稳定性”关系方面的贡献程度,为理解生态学经典的“多样性—稳定性”关系提供了新的视角和工具。

图1. 物种多样性对群落稳定性的影响机制示意图。传统研究认为,多样性通过提升种群动态的异步性(asynchrony)来增强稳定性(a)。异步性在理论上可以分解为互补效应(compensatory effect)和统计平均效应(statistical-averaging effect)。目前仍不清楚多样性通过哪条路径来影响群落稳定性(b)。

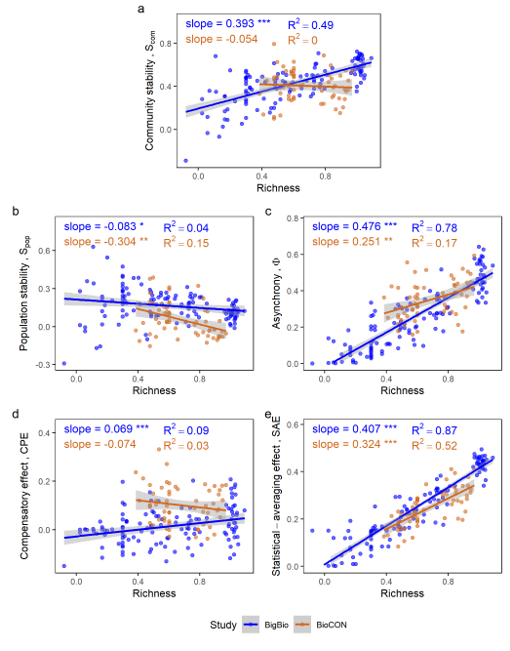

通过9个野外站点的野外调查数据集(图2,持续时间从9年到30年不等)和美国Cedar Creek生态系统保护区的多样性控制野外试验数据集(图3,持续时间分别为17年和22年的2个长期定位试验数据)验证发现,不管在野外调查数据集还是在Cedar Creek野外试验数据集中,生物多样性主要通过增强统计平均效应来提升异步性,从而进一步提升群落稳定性。而补偿效应尽管是群落稳定性的重要组成部分,却不能用于解释“多样性—稳定性”关系。因此,根据长期草地群落数据的分析结果,“多样性—稳定性”关系更多地是一种统计效应的体现,而非生物学或生态学上的效应。

图2. 在野外调查数据集中,物种丰富度与群落稳定性(a)及其组分(b-e)之间的关系。

图3. 在Cedar Creek野外试验数据集中,物种丰富度与群落稳定性(a)及其组分(b-e)之间的关系。

中国农业大学资源与环境学院赵磊副教授为论文第一作者,王冲教授、赵磊副教授及北京大学城市与环境学院王少鹏研究员为共同通讯作者。中国农业大学资源与环境学院硕士申若鸿、博士生龚莹、北京大学城环学院博士生洪蒲滨、堪萨斯大学丹尼尔鲁曼(Daniel Reuman)教授均参与了该研究。相关工作受到了国家自然科学基金(31901108和31988102)、北京市自然科学基金(5222014)、国家重点研发计划项目(2021YFD190090307)和中国农业大学“2115人才培育发展支持计划”等项目资助。

供稿:资源与环境学院 赵磊

供图:资源与环境学院 赵磊

编辑:孟祥慈

责编:于哲 李杨

来源:中国农业大学新闻网